- トップページ >

- 傷と治療の知識 >

- 傷についてもっと詳しく >

- 治り方から傷あと治療まで - 傷の治り方

傷と治療の知識

傷と治療の知識

傷についてもっと詳しく

- 傷の話 - 治り方から傷あと治療まで

傷の治り方

みなさんも怪我などで皮膚に傷ができたことはあったと思います。多くの傷は跡(あと)が残ってないと思いますが、傷が深い場合は傷あとが残っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ではその違いはなんでしょうか?

1) 皮膚の構造

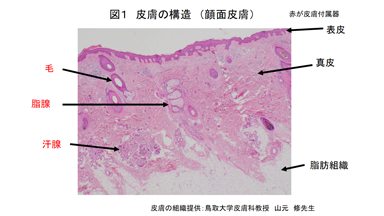

私たちの体を覆っている皮膚は人体最大の臓器です。この皮膚のおかげで外界からの様々な刺激から内蔵など大事な部分を守ってくれています。図に正常の顔面の皮膚の構造を示します。

皮膚は表皮と真皮の2層構造になっており、その下に脂肪組織(皮下脂肪)、筋肉、骨、内蔵などがあります。表皮は表皮細胞と免疫を担当する樹状細胞、メラニンを産生するメラノサイトから構成されますが大半は表皮細胞です。表皮細胞は底の部分に基底細胞が1列並んでいて、細胞分裂を行っています。分裂した細胞が基底細胞の上へ積み重なって次第に平らな細胞になって表皮を構成、最終的には細胞の核がなくなって角質細胞となり皮膚の表面を保護していきます。角質はやがて垢となって剥がれていきます。このサイクルは一般的に28日周期と言われています。なお表皮には血管がありません。

真皮の主な構成成分は膠原線維、血管、神経などです。また毛や汗腺、脂腺などが真皮内から表皮に向かって存在します。毛、汗腺、脂腺などは皮膚付属器と呼ばれており、これらには先程述べた表皮細胞で周囲を覆われています。

少し難しい話になりますが、発生学的にいうと表皮は外胚葉系、真皮の主な成分の膠原線維、血管などは中胚葉系(間葉系)であり、これらは発生が異なりますので傷を治すときにも全く違う働きをします。脱線しますが、外胚葉系の細胞が悪性になると「がん」、中胚葉系の細胞が悪性になると「肉腫」という言い方をします。

2) 傷あとが残らない深さはどこまで?

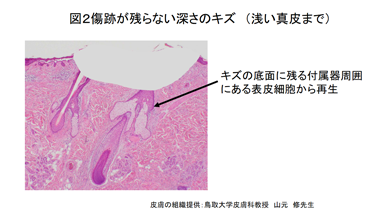

浅いスリキズなどは数日〜2週間程度で傷あとが残らず治った経験があると思います。傷あとが残らないということは皮膚の構造が完全に戻るということになります。スリキズといっても怪我をしたときなどには出血をしています。先に述べたように表皮は基底細胞しか細胞分裂の力がなく、また血管はありません。出血をしたということは表皮の基底細胞はなくなり、真皮が露出していることになります。この場合、再生する表皮はどこでできるのでしょうか?

そこで重要な働きをするのは皮膚付属器です。浅い傷の場合、傷の底に真皮内にある毛や汗腺、脂腺の周囲にある表皮基底細胞がすぐに修復を始めて、もとの表皮層を形成してくれます。傷が浅ければ浅いほど真皮内にある皮膚付属器の密度は多いので早く治り、深くなるとその密度が減って治るのに時間がかかってしまいます。一般的に2週間以内で治る傷はあまりあとが残らないと考えて良いと思います。

3) 傷あとが残る傷の場合

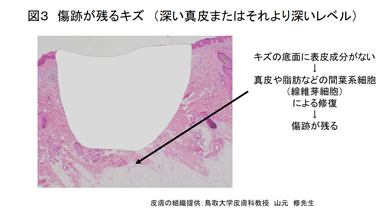

真皮の深い部分やそれ以上の深さまで損傷を受けると傷あとが残ります。

深い傷の場合は傷の底面に皮膚付属器が残っておらず、表皮細胞の修復は迅速に起こりません。

深い傷が治る過程を少し詳しく述べると以下のステップになります。

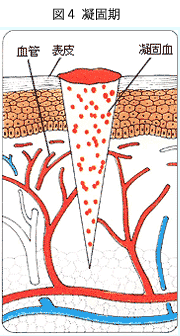

a. 出血・凝固

傷ができると最初に出血してやがて出血は止まります。この重要な働きをするのは血小板ですが、血小板からは血小板由来成長因子(PDGF)が放出されて以下の傷を治すステップの最初の引き金となります。

b. 炎症

人体になにか異常事態が起こると必ず炎症がおきます。これは主に免疫細胞やサイトカインなどが異常がおきた部位に集まり、そこを治すにはどうすべきかの司令をだします。例えれば火事が起きたときに炎症細胞が発見し通報して以下にのべる線維芽細胞などの消防車などが来てくれる役割を果たします。ただ炎症が長引くことがあり、そうなると炎症細胞は火事の野次馬となって消防車の到着を遅らせることにもなり、炎症は短期間であればよいのですが長期間になるとかえって傷の治りを悪くする面もあります。

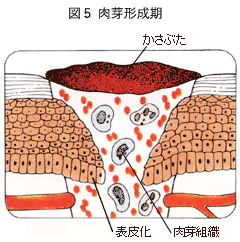

c. 肉芽形成

動き出す細胞は中胚葉系の細胞です。主に線維芽細胞が増殖を始めます。この細胞が増殖した状態を「肉芽組織」と呼びます。順調に治っていくと肉芽組織はきれいな赤みを帯び、全体にしまった感じがします。これを「健康肉芽」と呼びます。ただ炎症が長引いたりしていると線維芽細胞の増殖が悪くなり、できた肉芽組織はあまりよい状態になりません。この状態では赤みが薄く、むくんだ(浮腫)肉芽組織となり、「病的肉芽」と呼びます。

d. 血管新生

線維芽細胞が作った健康肉芽のなかに血管が入り込み、それらの組織に栄養を届けます。病的肉芽のときは血管新生があまり働かず、やがて組織が死んでしまう(壊死)ことがあります。

e. 創収縮

肉芽組織はある程度皮膚面まで増殖すると筋線維芽細胞になって傷を縮めて治そうとしていきます。傷を早く治すにはよいのですが、この働きが強いと傷がひきつれた状態(瘢痕拘縮:はんこんこうしゅく)となります。

f. 上皮形成

肉芽組織がある程度皮膚面の高さまで上がってくるとようやく周囲の表皮細胞がのびてきて表面を覆ってくれます。

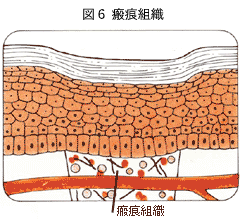

g. 合成、増殖

これらのステップのあとに次第に肉芽組織が硬くなる再合成が始まりその部分が瘢痕(きずあと)になります。

このステップが順調にすすむ場合を我々は「急性創傷」、すすまない場合を「慢性創傷」と呼んでいます。

4) 慢性創傷になる原因

傷がたとえ深くても一般的には先に述べたステップが順調にすすめば傷は治っていきます。あくまでも傷を治すのはみなさんの細胞です。この細胞が健康であればよいのですが、様々な原因で細胞があまり健康でなくなると傷の治りが停滞します。また傷に感染が生じるとやはり傷の治りは停滞します。糖尿病の患者さんは年々増加していますが、そのコントロールが悪いと神経障害、血管障害などがおきて細胞の健康さがそこなわれてしまいます。また糖尿病だけでなく動脈硬化などで特に足の血流が低下し、小さい傷がずっと治らず、次第に傷が拡大して足を切断するような方も増えています(詳しくは下腿潰瘍の項をご覧ください)。

監修:安田 浩

特定非営利活動法人 創傷治癒センター 理事

side

閉じる

閉じる